La Colonne Vertébrale: rachis, mobilités et muscles

www.mouvement-anatomie.fr

Hélène Todorovitch

La Colonne Vertébrale ou le Rachis

(APM1 p. 34-93)

Observation générale (APM1 p. 34-93)

La colonne vertébrale est constituée d'éléments osseux :

LES VERTÈBRES – RÉGIONS - COURBURES (APM1 p.34-35)

Bien que de forme, de taille et d'épaisseur très variées en fonction des étages, elles possèdent toutes (sauf Atlas)

• un corps vertébral

• un arc postérieur

• des disques inter vertébraux qui les réunissent entre elles (sauf entre Atlas et Axis).

Les vertèbres sont au nombre de :

• Entre 3 et 5 vertèbres pour le coccyx

• 5 vertèbres soudées formant le sacrum : S1 à S5

• 5 vertèbres lombaires mobiles : L1 à L5

• 12 vertèbres dorsales mobiles : T1 à T12 (pour Thoracique) ou D1 à D12 (Dorsales)

• 7 vertèbres cervicales mobiles : (C1 à C7) que l'on étudiera en considérant : 5 vertèbres cervicales inférieures (C3 à C7) et 2 vertèbres cervicales supérieures (C1-C2 ou atlas-axis)

Le volume des vertèbres augmente en descendant vers la base de la colonne, pour supporter une charge de plus en plus importante.

Les courbures :

Dans le plan sagittal (colonne vue de profil), on distingue trois courbures :

deux lordoses lombaires et cervicales, et une cyphose dorsale.

Ces courbures donnent à la colonne vertébrale une résistance 10 fois plus élevée que dans le cas d'une colonne rectiligne.

On considère la colonne vertébrale en vue postérieure pour définir que les lordoses sont de forme concave et la cyphose de forme convexe.

Topographie de la colonne vertébrale dans le corps :

Si l'on observe la colonne vertébrale sur le plan frontal, elle est centrale dans le tronc.

Si on l'observe sur le plan sagittal on constate que :

• les lombaires occupent la moitié postérieure du volume abdominal,

• les dorsales occupent le 1/4 postérieur du thorax et

• les cervicales le 1/3 postérieur du cou.

Il sera particulièrement important d'intégrer sensoriellement la situation de la colonne vertébrale dans le corps, pour tous les exercices de repérages puis de mise en charge et/ou en mobilité, avant d'aborder le reste des cours.

Vertèbre type (APM1 p. 36) :

La vertèbre type est composée de :

• l1 corps vertébral partie qui supporte le poids du corps (les corps vertébraux sont reliés entre eux par un disque intervertébral).

• et de l'arc vertébral (parties latérales et postérieure du foramen vertébral)

L’arc vertébral est composé de:

• 2 pédicules → incisures vertébrales inférieures et supérieures qui délimitent les foramens par lesquels les nerfs font leur sortie (trou de conjugaison)

• 2 processus transverses

• 2 lames

• 2 processus articulaires (2 surfaces articulaires supérieures – 2 inférieures)

• 1 processus épineux

La superposition des foramens vertébraux constitue le canal vertébral qui contient et protège la moelle épinière (ou spinale).

Les mouvements des vertèbres sont déterminés – entre autres - par la forme et l'orientation des surfaces articulaires des processus articulaires et des corps vertébraux.

Vertèbres cervicales (de C3 à C7)

Elles sont de petite taille, et possèdent un foramen perforant chaque processus transverse :

• corps vertébral court et quadrangulaire, de surface supérieure concave et surface inférieure convexe.

• processus transverses perforés par un foramen transversaire (livrant passage aux artère et veine vertébrales).

• foramen vertébral de forme triangulaire.

Les vertèbres C1 et C2 (ou Atlas-Axis) seront étudiées plus loin .

Vertèbres thoraciques (ou dorsales) T1-T12 :

Elles ont une taille intermédiaire entre les cervicales et les lombaires :

• corps vertébral en forme de coeur, présentant deux facettes costales (sup. et inf.) de chaque côté : articulations avec la tête des côtes.

• processus transverse présentant une facette transverse costale pour articulation avec le tubercule de la côte.

Vertèbres lombaires (L1-L5) :

Elles sont de grande taille.

• corps vertébral cylindrique

• processus transverses minces et longs sauf ceux de L5 qui sont massifs.

• foramen vertébral triangulaire.

ATLAS (C1) – AXIS (C2) (APM1 p. 68-71)

DEUX VERTÈBRES CERVICALES DE FORME ATYPIQUE

Atlas :

Atlas s'articule dans sa partie supérieure avec la tête.

Elle ne comporte pas de corps vertébral et il n'y a donc pas de disque intervertébral entre Atlas et Axis.

Elle a une forme d'anneau que l'on divise en un arc antérieur et un arc postérieur que relient deux masses latérales.

Ces masses latérales s'articulent sur leur face supérieure avec les condyles occipitaux (base du crâne) et sur leur face inférieure avec les processus articulaires supérieurs d'Axis.

Elle ne possède pas de processus épineux, mais un tubercule dorsal.

Axis :

Axis est caractérisée par le processus odontoïde qui nait du corps vertébral et se dirige vers le haut. La face antérieure de la dent d'axis présente une surface d'articulation avec l'arc antérieur de l'atlas.

Colonne Vertébrale Mobilités

Ligaments - Disques Intervertébraux

LES MOBILITÉS DE LA COLONNE VERTÉBRALE (APM1 p. 54-71)

Les articulations permettant la mobilité entre les vertèbres sont :

- Les symphyses : disques intervertébraux, entre les corps vertébraux .

- Les diarthroses : articulations zygapophysaires, entre les processus articulaire .

Les mobilités vont donc dépendre :

• de la forme osseuse de la vertèbre

• de l'épaisseur du disque intervertébral

• des ligaments

• des muscles

Elles sont très importantes au niveau des zones charnières, c'est à dire aux passages entre régions de peu ou pas de mobilité à régions de mobilités importantes. Il est donc important de connaître ces zones charnières afin de ne pas les sur-solliciter, ce qui les fragiliserait.

Résumé des mobilités cervicales (APM1 p. 65-71):

• flexion (charnière) en C7-D1

• extension (charnière) en C4

• rotation possible sur tous les étages qui se combine avec les inclinaisons latérales

Résumé des mobilités thoraciques (APM1 p. 58-59 et 64):

Région hyper mobile.

• La rotation ne s'effectue qu'à partir de T11-T12 (charnière) car : T12 est de type thoracique dans sa partie supérieure, et de type lombaire dans sa partie inférieure.

• L'extension est freinée au niveau des dorsales moyennes et jusqu’à T1, notamment par la longueur et l'inclinaison des processus épineux qui empêchent ces mouvements.

• La flexion et l'inclinaison latérale sont possibles.

• T11- T12-L1 : charnière (rotation + inclinaisons + flexions + extensions)

En raison de la forme et de la taille des côtes et de la façon dont elles s'articulent par l'intermédiaire d'un cartilage plus ou moins long et direct avec le sternum, les mobilités vont être de moins en moins importantes au fur et à mesure que l'on monte vers les premières vertèbres thoraciques.

Résumé des mobilités lombaires (APM1 p. 54-57):

• Extension possible sur toute la région.

• Rotation impossible et non souhaitables à cause de la forme des processus articulaires.

• Flexion possible sauf en L4 et L5 empêchée par les ligaments ilio-lombaires et les 2 derniers disques cunéiformes.

• Extension possible mais freinée en L4 et L5 par les ligaments ilio-lombaires.

L5-S1 charnière en extension, passant d'une zone de non-mobilité (sacrum) à une zone d'hypermobilité, accentuée par la forme du disque intervertébral et du corps vertébral cunéiformes.

LES LIGAMENTS DE LA COLONNE VERTÉBRALE (APM1 p. 38-39)

Trois ligaments continus :

Le LLA (ligament longitudinal antérieur) s'insère de la base du crâne jusqu’à la face antérieure du sacrum, et est solidaire de la face antérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux.

Le LLP (ligament longitudinal postérieur) est disposé sur la face postérieure des corps vertébraux et disques intervertébraux et s'étend depuis le crâne jusqu'au sacrum.

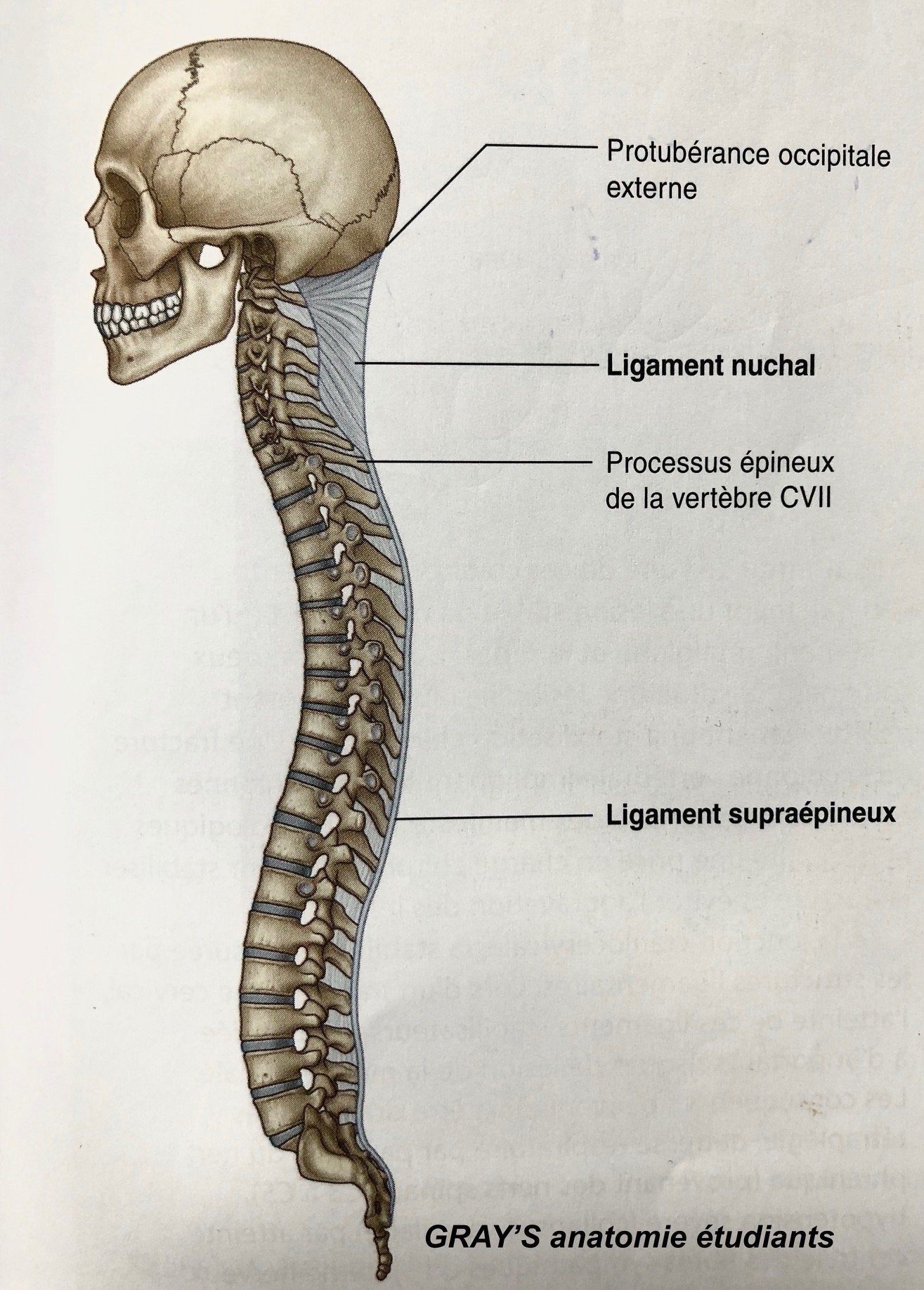

Le ligament supra-épineux passe sur le sommet des processus épineux de C7 au sacrum, et change sa structure pour devenir le ligament nuchal de C7 au crâne.

Trois ligaments discontinus :

Les ligaments inter-épineux sont tendus entre les processus épineux des vertèbres.

Les ligaments inter-transversaires sont tendus entre les processus transverses des vertèbres.

Les ligaments jaunes relient les lames des vertèbres entre elles, ils sont constitués de tissu élastique, noter qu'il s'agit là d'une exception.

Ces ligaments jouent un rôle important dans la contention des articulations qui relient les vertèbres entre elles, mais aussi dans l'information des mouvements et postures de la colonne vertébrale envoyée au SNC.

Ils vont freiner certains mouvements, et en permettre d'autres, de par la résistance de leur tissu et la disposition de leurs fibres.

LES DISQUES INTERVERTÉBRAUX (APM1 p.37, 40-42)

Le disque intervertébral se situe entre les corps vertébraux (sauf entre atlas-axis), recouverts d'une fine couche de cartilage hyalin.

Il s'agit d'un fibro-cartilage composé :

• d'un noyau central dense et gélatineux, le nucleus pulposus, qui occupe le centre du disque et a pour rôle d'absorber et de répartir les contraintes en compression transmises par les vertèbres. Il est inextensible et incompressible, mais très déformable.

• d'un annulus fibrosus disposé en couches concentriques autour du nucleus. Les fibres de chaque couche sont disposées en directions obliques et inversées, freinant les mouvements de rotation entre les vertèbres.

Il a un rôle d'amortisseur et rend possible la mobilité entre deux corps vertébraux.

DEUX PATHOLOGIES COURANTES DE LA COLONNE VERTÉBRALE

La hernie discale

On appelle « hernie discale » la pathologie due à la sortie du nucléus à travers les fibres de l'annulus. La plupart du temps, elle est provoquée par la répétition de micro-traumatismes, qui provoquent progressivement des fissures dans les fibres de l'annulus. La partie hydrique du nucleus pulposus migre alors entre les fibres de l'annulus, le disque s'amincit, perd ses performances d'amortisseur, l'espace des foramens intervertébraux est réduit (APM1 p.42). Le nucleus peut aller jusqu'à migrer hors de l'espace intervertébral, on a alors une hernie discale qui peut provoquer des compressions de nerfs (comme dans les douleurs sciatiques).

Le lumbago

Entorse du LLP

L’arthrose

Usure des cartilages au niveau des articulations zygapophysaires (souvent de paire avec disque intervertébral ayant perdu de sa hauteur.

EN CONCLUSION

Pour conserver une colonne vertébrale saine, il est de première importance de chercher à ressentir, pour les comprendre, les positions qui mettent la colonne en situation à risque, et d'expérimenter des exercices qui permettent un équilibrage optimal des pressions sur les disques.

Il s’agit d’affiner la proprioception.

Ceci durant les postures au quotidien, mais aussi en mouvement.

Et bien évidemment durant les postures et déplacements de la pratique du Yoga.

Colonne Vertébrale - Muscles du Tronc

MUSCLES POSTÉRIEURS DU TRONC

(avec leurs actions principalement sur la colonne)

On parle de muscles postérieurs du tronc pour les muscles qui prennent leurs insertions en arrière d'une ligne imaginaire prolongeant les processus transverses des vertèbres.

La musculature profonde

muscles intervenant principalement dans l'ajustement de la posture,

peu de puissance, mais actions très précises,

travaillent longtemps sans fatigue.

Muscles les plus profonds, intrinsèques à la colonne :

• Intertranversaires (relient les processus transverses adjacents entre eux) et interépineux (relient les processus épineux entre eux) (APM1 73), ils ont un rôle de stabilisateurs du rachis.

• Multifidi (APM1 73-74) formé à chaque étage de 4 faisceaux qui partent du même processus transverse pour s'insérer sur les 4 vertèbres du dessus. Il comble les gouttières vertébrales de part et d'autre des processus épineux.

Action principale : érecteur du rachis, avec quelques infimes composantes d'inclinaisons et de rotations de vertèbres sur vertèbres.

• Spinalis ou semi-épineux du thorax (APM1 80) de processus épineux à processus épineux. T1-L1, renforce l'action du multifidi en zone thoracique.

Muscles profonds extrinsèques à la colonne :

• Élévateurs des côtes (APM1 89) des processus transverses de C7-T11 à la côte sous jacente, rotation des vertèbres.

Muscles les plus superficiels de la couche profonde, ils partent de la masse commune sacro lombaire et s'insèrent aux vertèbres et aux côtes :

• Longissimus et ilio-costaux (APM1 78) comblent les gouttières costo-vertébrales.

Insertions : colonne vertébrale et côtes.

Action : s'il agissent des deux côtés : extension.

D'un seul côté : inclinaison latérale et rotation.

La musculature Intermédiaire

participe à la fonction respiratoire

• Serratus postéro-supérieurs (APM1 82), des processus épineux C7-T3 aux 5 premières côtes (érecteur des vertèbres de la zone de la « bosse de bison »).

• Serratus postéro-inférieurs (APM1 82), des processus épineux T12-L2 aux 4 dernières côtes, action sur les côtes plutôt que sur la colonne vertébrale.

La musculature Superficielle

participe à la mobilisation des membres supérieurs, de la tête et du bassin. Muscles puissants mais « fatigables », ils nécessitent une alternance de contraction/dé-contraction.

• Rhomboïdes (APM1 82), bord interne de l'omoplate à processus épineux de C7 à D4. Action : tractions latérales des vertèbres C7 à D4. Nous étudierons ses actions à colonne fixe dans le chapitre « membre supérieur ».

• Grand dorsaux ou latissimus dorsi (APM1 82), processus épineux T7-L5, crête sacrée, crête iliaque, 4 dernières côtes extension de la colonne dorso-lombaire.

• Trapèzes (APM1 83), occiput-processus épineux C1 à T10- bord ext. clavicule-acromion, action : extension de la colonne cervico-dorsale, extension occiput sur colonne cervicale.

MUSCLES ANTÉRIEURS DU TRONC

• Psoas (APM1 75 et 92) : de T12 à L5 au petit trochanter (délordosants participent à l'autograndissement du tronc).

MUSCLES LATÉRAUX

• Carrés des lombes (APM1 93) : 12ème côte, processus transverses des lombaires, crête iliaque (partie postérieure).

Action d'un côté : inclinaison latérale des vertèbres.

Action des 2 côtés : abaissement et stabilisation de la 12è côte.